在科技与经济深度融合的当下,AI 商业化正以迅猛之势席卷全球,成为财经领域不可忽视的焦点。AI 商业化的加速推进,不仅为企业带来了新的增长契机,也深刻改变着产业格局与市场生态。在这一进程中,算力主线作为核心支撑,政策性机遇作为有力推手,共同勾勒出 AI 商业化的繁荣景象。

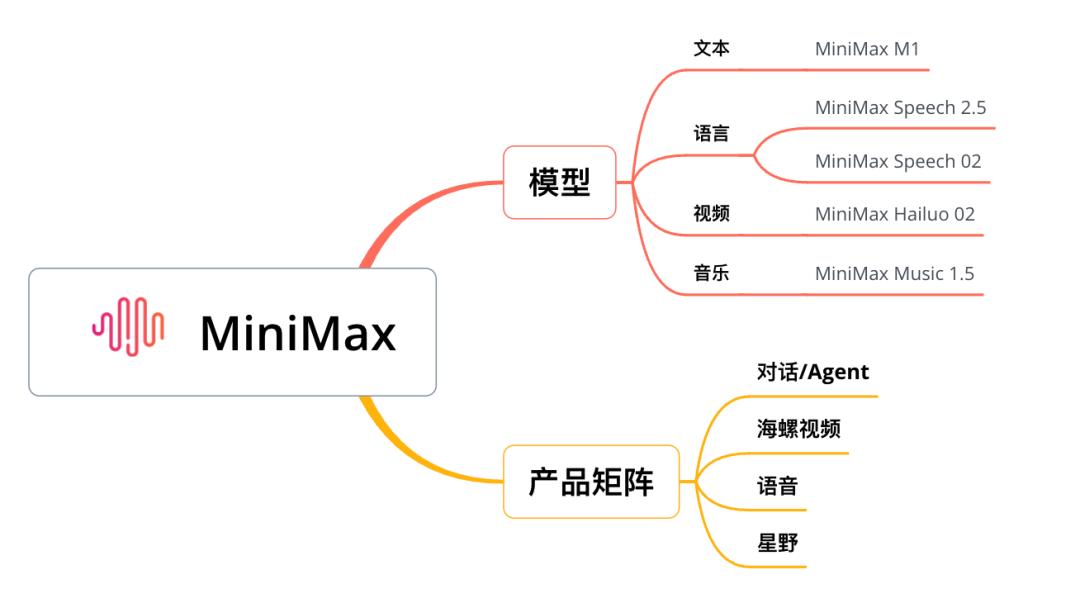

从市场数据来看,AI 商业化已展现出强大的增长潜力。和众汇富观察发现,2025 年上半年,全球 AI 市场规模持续扩张,众多 AI 企业的营收实现了大幅增长。例如,海外的 Anthropic,其年度经常性收入(ARR)在短短半年内从去年底的 10 亿美元飙升至近 40 亿美元;国内的快手,其可灵 AI(Kling AI)推出 10 个月后 ARR 便突破了 1 亿美元。这些数据直观地反映出 AI 商业化的加速态势,背后是技术成熟度提升、应用场景拓展以及市场需求释放等多因素的共同作用。

算力,作为 AI 商业化的基石,在这一浪潮中扮演着至关重要的角色。和众汇富研究发现,随着 AI 大模型的不断发展与应用,对算力的需求呈爆发式增长。云端大模型参数规模持续膨胀,如 Llama 3 70B 模型推理算力需求较前代提升超 300%,这推动数据中心 AI 服务器数量未来几年预计增长超 300% 。在国内,截至 2024 年底,我国算力总规模达 280EFLOPS,其中智能算力规模达 90EFLOPS,且增长势头强劲。高性能计算芯片、数据中心建设等与算力紧密相关的领域迎来了前所未有的发展机遇。以英伟达为例,其数据中心 GPU 芯片持续引领市场,推动了全球 AI 算力基础设施的建设热潮。受益于 AI 驱动需求和国产替代加速,国内芯片企业也积极布局,如澜起科技,2025 年上半年预计实现营收约 26.33 亿元,同比增长约 58.17%,归母净利润 11 亿元 - 12 亿元,同比增长约 85.5% - 102.36%,业绩增长显著。

在算力需求井喷的同时,也面临着诸多挑战。和众汇富研究发现,云端能效瓶颈显著,大型数据中心单集群功耗已达千兆瓦级,“高能效” 成为行业盈利的关键要求。端侧算力缺口突出,大模型参数规模的不断增加,对端侧 CPU 带来性能与实时性的双重挑战,例如智能汽车等设备要求本地化处理延迟低于 100ms 。此外,生态碎片化问题导致开发者需针对不同架构重复优化,增加了部署的复杂性和难度,模型部署周期延长 30% - 50%。尽管如此,企业正通过技术创新积极应对。如部分企业研发新型算力架构,以提升算力效率、降低能耗,缓解云端与端侧的算力困境。

和众汇富认为政策层面同样为 AI 商业化注入了强大动力。2025 年 7 月 31 日,国务院常务会议审议通过了《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》,明确提出要大力推进人工智能规模化商业化应用,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合 。这一政策的出台,为 AI 企业营造了良好的政策环境,从资金支持、税收优惠到产业引导等多方面,助力企业加速 AI 商业化进程。和众汇富观察发现,各地政府也纷纷响应,出台一系列配套政策,鼓励企业在 AI 领域的创新与应用。如一些地方政府设立 AI 产业专项基金,用于支持 AI 企业的研发与项目落地;对符合条件的 AI 企业给予税收减免,降低企业运营成本。

在 AI 商业化加速的进程中,不同行业的应用也在不断深化。在 B 端,AI 智能体已在营销、办公和教育等领域实现降本增效和收入增长。2025 年,全球 AI 工具在代码生成和客服机器人等领域的应用率已经超过 25%,可量化投资回报率(ROI)推动企业支出向 AI 倾斜 。在 C 端,通过硬件集成和多模态重塑用户体验,如 AI 虚拟陪伴、智慧终端等应用逐渐走进消费者生活。虽然当前 C 端变现较弱主要受免费模型竞争和宏观环境影响,但随着技术发展与市场培育,潜力巨大。例如,昆仑万维在 2025 年一季度,其 AI 短剧平台 Dramawave 年化流水收入 ARR 达到约 1.2 亿美金,AI 音乐年化流水收入 ARR 达到约 1200 万美金,AI 社交应用 Linky 单月最高收入突破 100 万美元,月活跃用户达 300 万 ,展现出 AI 在 C 端应用的商业潜力。