AI服务器产生背景:基础设施演变的三个时代

l 基础设施1.0:Wintel时代

90年代的商业互联网由x86指令集,标准化操作系统,关系数据库,以太网以及网络数据存储组成。亚马逊,eBay,雅虎,甚至谷歌最早的迭代都建立在这个基础设施1.0的骨干上。

l 基础设施2.0:云计算时代

随着网络的成熟,互联网用户从1995年的1600万到如今到超过40亿,应用程序的规模和性能要求发生了变化。Google,Facebook和亚马逊等一批优秀的科技企业定义了一个新的基础架构类别,它是可扩展的,可编程的开源(大部分)的和商业化的。Linux,KVM,Xen,Docker,Kubernetes,Mesos, Hadoop,Spark等等技术定义了云时代。这种转变描述为基础设施2.0。最终,这一代技术专门用于将互联网扩展到数十亿最终用户,并有效存储从这些用户获取的信息。基础设施2.0的创新催化了数据增长的急剧增长。

l 基础设施3.0:走向智能系统

基础设施2.0最终关心的问题是“如何连接世界”,新一代人工智能技术关注的重点变成了“如何认知理解世界”。

这种连接与认知的区别,使得机器学习与人工智能与前几代的软件逻辑截然不同。编码认知的计算挑战是它颠倒了经典的编程范例。在传统应用中,逻辑是机器通过完成人的手动编码来执行特定的任务,而在机器学习与人工智能中,则是机器自己通过训练算法从数据库推断逻辑,然后执行这个逻辑来做出有关世界的决定和预测。

这种“聪明”的应用程序,背后是海量的数据和指数级的计算力需求。海量的数据正以前所未有的速度和⽅式产生和储存,数据不再是问题;算法经历了数⼗年的发展,在深度学习和加速计算出现之后,得到了迅速的发展和优化,以最新的GPT3语⾔模型为例,该模型包含了1750亿个参数,在NLP领域取得突破性进展的同时,给算⼒也提出了巨⼤的挑战。

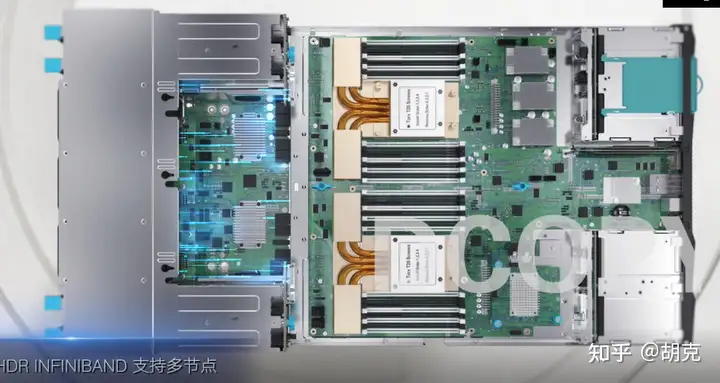

随着摩尔定律失效,CPU的物理⼯艺和核⼼数已接近极限,由CPU提供算⼒的传统服务器很难满⾜这种密集型计算的需求。机器学习和人工智能代表了一个基本的新架构,需要重新思考基础架构,工具和开发实践。人工智能需要专属的基础机构进行承载和支撑,AI服务器应运而生。