你有没有发现,不知从何时起,陪伴我们的已经不再只是屏幕里的ChatGPT?AI正在挣脱虚拟世界的束缚,拥有了实实在在的形体,悄然融入我们生活的各个角落。

桌面上,小巧的AI机器人会在你回家时转头问好,回应你的喜怒哀乐;手腕上,智能健康手环不仅能精准监测心率,更会在你焦虑时轻轻震动,传来呼吸引导建议。

2025年,AI陪伴硬件正悄然成为科技界的新风口,奥特曼、朱啸虎、雷军等商业巨头纷纷押注。随着大语言模型技术的成熟和硬件成本的下降,AI正从手机和电脑中的虚拟存在,延伸为具有物理形态的陪伴者。

那么,AI陪伴硬件如何进入受众视野?其商业化的过程中,又有哪些挑战?

五花八门的AI陪伴硬件

2025年起,一大批头部科技公司盯上了AI陪伴硬件赛道。OpenAI以65亿美元收购前苹果首席设计师创办的AI硬件初创公司io;雷军投资了主打AI陪伴玩具的贝陪科技;字节跳动进军AI陪伴赛道,开发了陪伴玩偶显眼包和智能耳机 Ola Friend。

伴随大模型的发展和情感消费需求的增长,市面上兴起了形态多样、功能各异的AI陪伴硬件。

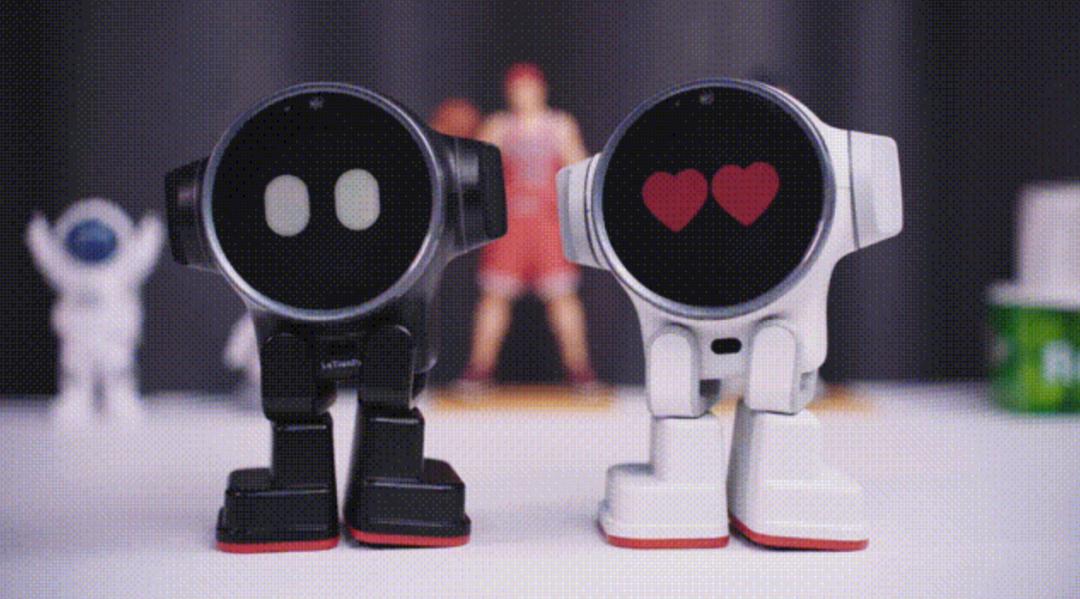

AI桌面机器人凭借高度拟人化的外形、灵动的交互反馈和适中的定价成为当前最受欢迎、最具代表性的品类。这类产品通常采用圆润可爱的仿生设计,配备高自由度关节,能通过头部转动、眼神光效甚至肢体动作与用户进行多模态互动,听到夸奖时会开心地摇摆,检测到用户情绪低落时会主动播放音乐。例如,集成ChatGPT的Rux Robot能实现有记忆、有情感的连续性对话。用户可以通过3D打印更换它的磁吸式配件,通过开放API自主设计它的表情、声音与行为模式,满足对独特个性的追求。

AI智能陪伴手环也在市场悄然兴起。这类产品在传统健康监测功能之上,深度融合情感交互模块,不仅可监测心率、睡眠质量,还能通过内置的微型扬声器和麦克风提供语音安慰、正向鼓励甚至呼吸引导训练。例如响梦环手环只需简单地碰一碰便可轻松联动手机,与喜欢的角色对话。

AI语音挂件与徽章等轻量化情感配件产品形态最小、佩戴最方便。跃然创新的“BubblePal”智能挂件可挂在书包、钥匙链或玩偶上,随时提供短时语音互动、日程提醒或趣味对话。尽管挂件算力有限,但凭借数天续航、几十元低价和灵活的使用成为学生群体中的新兴潮流配件,销售额已过亿。

为什么这类AI陪伴硬件能够在短期内脱颖而出,甚至与传统智能硬件形成差异化竞争?

一方面,用户需求正在深刻变化。越来越多的人不再满足于以手机App或屏幕为中介的虚拟交互,转而期待AI拥有具身的、可触摸的物理形态,而具身交互能够带来更真实的情感慰藉与陪伴体验,满足了个体对抗孤独、寻求心理支持的内在需要。

另一方面,技术条件日益成熟。AI芯片算力提升、传感器成本下降、端侧大模型逐渐落地共同为高互动性、低延迟的陪伴硬件奠定了技术基础。以往仅存在于实验室或高端产品的功能已能够以亲民的价格实现量产。

需求、技术的双重驱动下,AI陪伴硬件悄悄崛起,涌入市场。它不再是一种伪需求或极客玩具,而逐渐演变为一个具有明确情感价值与实用功能的新兴硬件类别。

悄悄崛起的市场新秀

AI陪伴硬件虽然是个新面孔,却已经收割了一大波热度,展现出强劲的市场潜力。

2025到2028年,中国AI情感陪伴行业市场规模将由38.66亿元人民币增长至595.06亿元人民币。

那么与传统硬件不同,AI硬件有什么魅力?

首先,AI硬件最核心的魅力在于其高度智能化,同时融合了工具属性与情绪价值。传统硬件往往只作为工具存在,执行预设的、确定性的任务;而AI硬件具备感知、理解甚至决策的能力,能够主动响应用户需求,实现双向互动。据悉,全球有近9.7亿人受到抑郁症、焦虑症等精神心理问题的困扰,孤独和社交隔离成为普遍问题。AI陪伴硬件的出现,正好提供了新的情感寄托。它们不仅能完成信息查询、日程提醒等功能性任务,更能够通过语音对话、行为反馈等方式提供情感慰藉。

外形上,“非人但可爱”的设计拉近心理距离,让人愿意建立长期感情连接。例如,日本GROOVE X公司开发的LOVOT,融合了熊猫的圆润与企鹅的憨态,既不会让人产生恐怖谷效应,又凭借柔软的外观触发人的照顾本能;索尼的机器狗Aibo则刻意保留了一定的机械特征,明确其人造物的身份,却通过灵动的动作和响应模拟出真实宠物的行为模式。

再者,AI硬件提供了一种轻松、无压力的陪伴体验。与需要复杂编程、频繁维护的传统机器人不同,新一代AI陪伴硬件强调无缝融入生活,追求极简的使用原则。用户不需要学习专业指令,它们可以自适应环境并在后台持续学习用户习惯。这种存在但不打扰的特质让AI硬件成为安静的生活陪伴者,既提供了随时可及的互动性,又不会成为新的负担。

正是这种无处不在却又隐于无形的陪伴模式契合了现代人的生活节奏。用户不需要专门抽出时间与AI互动,而日常生活中就自然而然地获得了情感支持。

热闹的赛道,冰火两重天

AI陪伴硬件赛道确实热闹,但商业化之路并非一帆风顺,市面上已经出现了一些失败的例子。

教育领域的Embodied/Moxie就因定价过高、更新频率不足在2025年宣布告停;曾获2.4亿美元投资的可穿戴AI设备AI Pin因性能不足退货率高达50%被低价收购;智能涌现报道,多家厂商的AI毛绒玩具在电商平台的退货率高达30%~40%。

当前AI陪伴硬件领域正面临一个核心挑战:产品与市场匹配的割裂。

很多产品一味炫技、叠加功能,却忽略了真实需求,却未能清晰回答两个根本问题:用户为什么需要一款独立的硬件设备,而不是在手机上打开一个App?这款产品的核心目标用户究竟是谁,是儿童、老年人、都市独居青年,还是焦虑的职场人?有用户吐槽,买回来的AI硬件又要联网、又要升级,无数的按钮操作复杂,没有兴趣玩。

并且,技术成熟度与理想中的无缝陪伴体验仍存在显著落差。尽管厂商宣传中常强调多模态交互和情感计算,但在实际使用中,语音识别在嘈杂环境中的失误、对话逻辑的断裂,以及最为用户诟病的长期记忆缺失都让所谓的“智能”显得机械而碎片化。有用户吐槽,感觉一年像是在与365个不同的AI交流,而不是一个持续了解自己的伙伴。

从产品本身讲,技术路线单一、同质化水平高,难有优秀选手突围。目前市场上大多数产品依赖几家科技公司的开源大模型或相似的语音解决方案,缺乏在垂直场景中的深度调优与数据积累。不同品牌的产品在对话能力、服务内容上高度雷同,难以形成竞争壁垒。

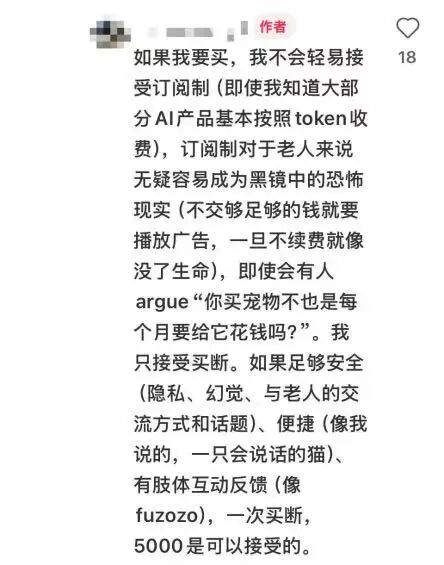

最后,如何解锁付费意愿是一大难点。许多厂商希望复制软件行业的成功路径,推行订阅服务的模式,通过后续的内容更新、专属技能或情感高级功能来获取持续收入。然而,用户对这类硬件附加订阅制普遍存在心理抵触:“已经花几百甚至上千元买了硬件,为什么聊天还要额外付费?”订阅付费在国内市场尚未形成广泛共识,用户担心一旦付费就成为无底洞,付费转化率与长期留存率双双承压。

但在AI陪伴硬件市场竞争日趋白热化、大量产品因同质化和过度设计而陷入困境的同时,却也有一些产品突出重围,收割了用户的青睐。自由IP“娃三岁”AI毛绒玩具能流畅对话、讲睡前故事,全球狂卖2000万只;巴掌大小的智能挂架BubblePal靠着基础对话功能不到一年卖出25万台,销售额破亿。

那么,用户究竟喜欢怎样的AI陪伴硬件?

首先,市场定位上,卖情怀而不是卖商品。在情感经济崛起的时代,用户购买的不仅是硬件,更是一种情绪价值和精神归属。以《山海经》神兽为原型的AI玩具,凭借搞怪、整蛊在短视频平台迅速出圈,迅速打开电商市场;日本GROOVE X公司开发的LOVOT深度融合二次元治愈文化,通过憨态可掬的造型和寻求被爱的设定成功商业化。这说明,企业要通过情感符号深度连接用户、建构属于自己的文化叙事,而不是单纯卖功能。

其次,功能设计上,简单极致远胜于复杂冗余。就在一些高融资项目折戟的同时,不少野生项目却凭借极致的用户体验走红。诸如小智AI这类产品,其硬件造型甚至略显简陋,但它将核心的对话能力优化到了极致。极快的响应速度和高情商赋予了产品鲜活的人格感。极简的特质反而激发了用户的二次创作和分享欲望,形成了自传播的浪潮。

最后,合理的定价策略是撬动大众市场的关键杠杆。将基础款定为几十到百元级别能有效降低尝鲜门槛,快速积累用户和品牌认知。此后,再通过推出功能进阶版、联名款等高附加值产品切入高端市场,实现品牌升级。低开高走的策略既保证前期的市场渗透率,也为后续利润增长开辟了空间。

说到底,在当前技术尚有局限的阶段,AI陪伴产品破局的关键恰恰在于:为功能做减法,为情感做加法。企业不必执着于让产品无所不能,而是要让它“有所长,且足够温暖”。只有细水长流的产品才能打动人心,在残酷的市场竞争中活得更久。

本文来自微信公众号“脑极体”(ID:unity007),作者:珊瑚,36氪经授权发布。