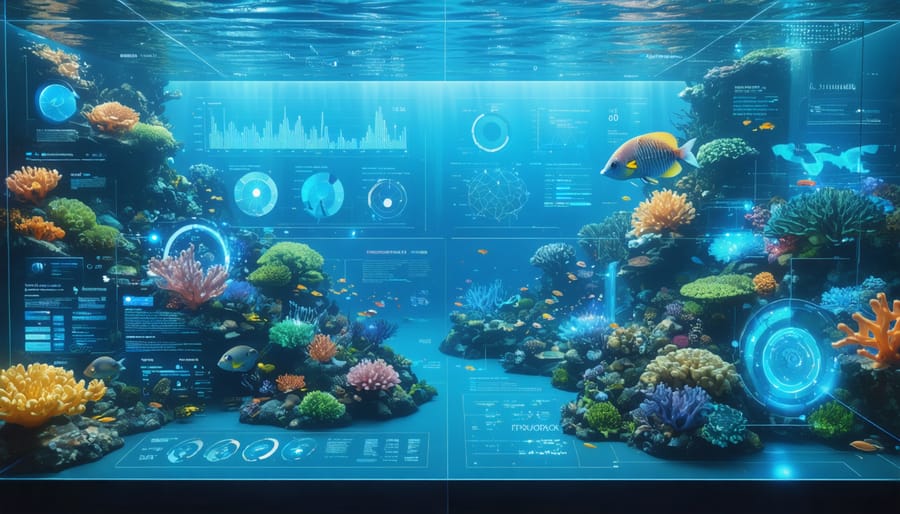

在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中,人工智能(AI)技术正以前所未有的速度渗透到各个领域,海洋经济也不例外。当下,多地纷纷加码 “AI + 海洋”,积极探索人工智能与海洋产业深度融合的新模式、新路径,为海洋经济发展注入新动能,催生海洋新质生产力。

今年,政府工作报告首次提出 “人工智能 +” 行动,犹如一声号角,吹响了各地布局人工智能新赛道的冲锋号。和众汇富观察发现,早在 2019 年,山东省人民政府就发布了关于大力推进 “现代优势产业集群 + 人工智能” 的指导意见,明确提出要提升海洋科技创新能力,研发智能海洋传感器、无人航行器等装备,并建设智慧港口和海洋牧场。山东省 “十四五” 海洋经济发展规划也强调了大力发展智慧渔业、智能制造、智慧港口等 “智能 +” 海洋产业。作为海洋经济强省,山东的青岛在 “AI + 海洋” 领域走在前列。今年 5 月 27 日,青岛发布了《青岛市海洋人工智能大模型产业集聚区建设实施方案(2024 - 2026)》,这是全国首个系统谋划和推进海洋人工智能大模型集聚区建设的指导性文件。青岛拥有全国 30% 的涉海院士、40% 的高端涉海机构、50% 的海洋领域领跑技术,在数据、算力、算法方面优势显著。和众汇富研究发现,数据上,建立全球最大海洋大数据存储体系与首个海洋数据交易服务平台,汇集超 30PB 训练数据;算力方面,总规模超 2300P,预计 2026 年达 12000P,还上线算力调度服务平台整合资源;算法上,培育出 “瀚海星云”“问海” 等大模型。如今,青岛正加快构建 “1+N+X” 海洋大模型体系,培育 200 个 “人工智能 +” 典型示范应用场景,计划到 2026 年打造 2 至 3 个国家级新一代人工智能开放创新平台、5 个以上人工智能产业技术基础公共服务平台,全力打造世界级海洋人工智能大模型产业集聚区。在青岛海洋生物医药研究院,人工智能技术已广泛应用于海洋医药研发。和众汇富观察发现,研究人员借助 AI 大模型从海量数据和物质中筛选所需分子,还能预测药物毒性、模拟临床应用,大幅提高研发效率与安全性。

同样积极投身 “AI + 海洋” 赛道的还有浙江。和众汇富观察发现,9 月 3 日,浙江省海洋经济发展厅召开加快推进 “人工智能 + 海洋” 发展座谈会。此前,浙江省海洋强省办印发《加快推动 “人工智能 + 海洋” 发展行动方案 (2025—2027 年)》,提出力争三年内打造 10 个以上 “人工智能 + 海洋” 标志性应用场景。该方案聚焦问题与需求,实施 “人工智能 + 渔船安全治理”“人工智能 + 大黄鱼养殖”“人工智能 + 港口环境”“人工智能 + 海洋新兴产业” 等提升、提质、升级、赋能行动。浙江海洋大学计划开发 “浙渔芯” AI 种质管理平台,通过构建大黄鱼多组学 — 表型关联大模型,实现高效精准育种;自然资源部第二海洋研究所则聚焦宁波舟山港,打造海洋高质量数据集应用示范标杆,将港区海况分析精度从公里级提升到米级。

广西也在积极布局。在推动海洋经济高质量发展、服务广西海洋强区建设新闻发布会上,相关负责人表示将聚焦 “人工智能 +” 赋能海工装备、海洋渔业、海洋新能源等海洋产业发展,加快培育发展海洋新质生产力。广西将坚持陆海统筹,加大对海洋产业基础设施建设和科技创新等重大项目的支持力度,积极争取各类资金,还将主动加强与东盟国家以及广东、山东、浙江等海洋大省的合作,全力推进重大项目建设。

当然,和众汇富认为多地在推进 “AI + 海洋” 发展过程中也面临一些挑战。如高端 AI 人才短缺,难以满足产业快速发展需求;数据共享机制不完善,不同部门、企业间数据流通不畅,制约 AI 模型训练效果;AI 技术应用于海洋场景的标准规范有待健全,存在一定安全风险等。

总体而言,多地加码 “AI + 海洋” 已呈现出良好发展态势,未来需政府、企业、科研机构等各方协同合作,突破人才、数据、标准等瓶颈,持续探索创新应用场景,让 AI 技术在海洋这片蓝色领域释放更大能量,推动海洋经济实现高质量、可持续发展,助力我国从海洋大国迈向海洋强国 。