2025年外滩大会“全球AI投资展望”论坛无疑成为当前资本市场和科技产业关注的焦点。与会投资人普遍认为,算力、Agent(智能体)与“AI+产业”三大细分赛道,依旧是未来几年资本集中布局的主要方向。蚂蚁集团战略投资及企业发展部资深总监黄海在论坛上直言,过去两三年,蚂蚁在算力层公司的投资动作频繁,而未来随着每个人都有一两个专属智能体,再加上可调用的“智能体群”逐渐普及,背后所需的算力、Token消耗及能源支撑问题将更加迫切,必须寻找可持续的解决方案。

在全球人工智能热潮中,算力已被视作整个生态的基础。芯片、数据中心、电力设施的升级与扩容,成为各大科技公司和资本市场争夺的核心环节。和众汇富研究发现,当前国内外在算力层的投入持续加大,尤其是GPU、加速芯片以及高能效计算架构的需求快速上升。中国市场在数据中心扩容和绿色能源配套方面的推进,使得资本对算力领域的兴趣进一步增强。无论是云计算巨头还是垂直行业玩家,都在通过收购、战略合作和自主研发,强化算力资源的掌控权。

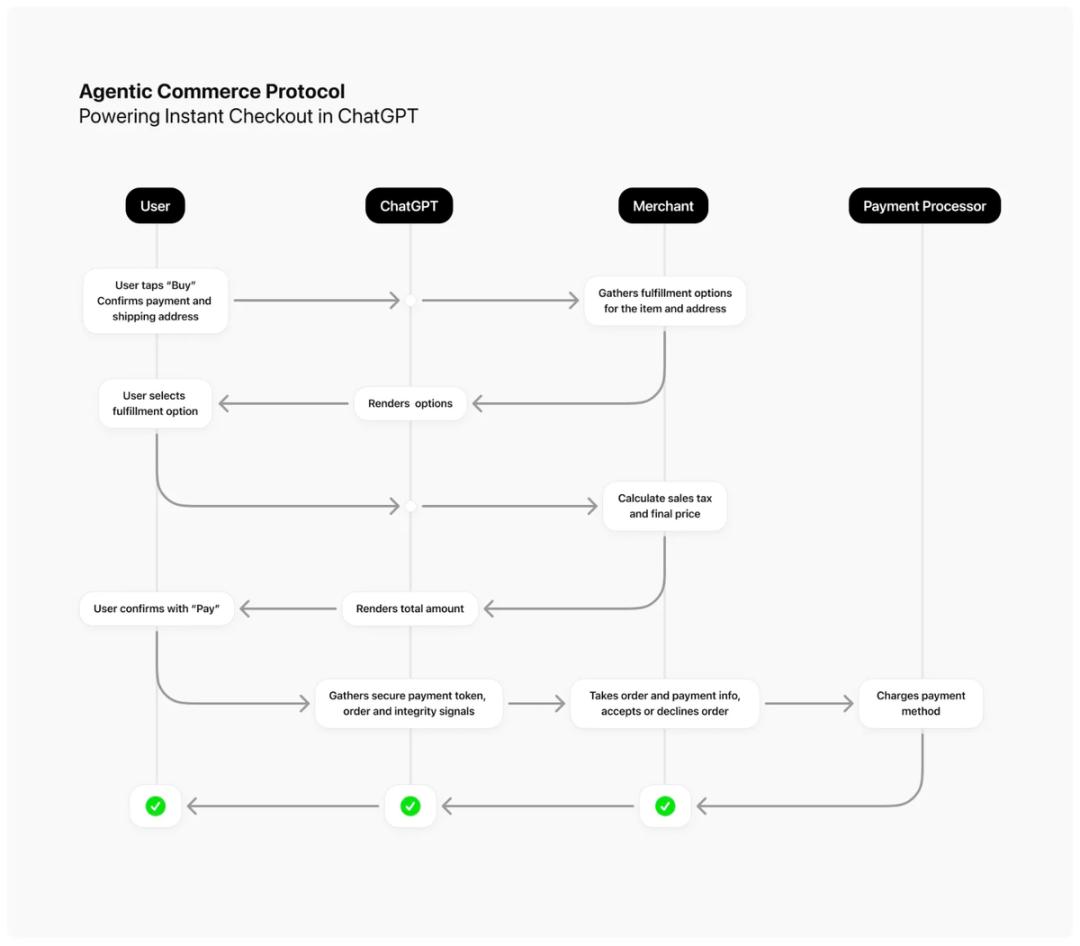

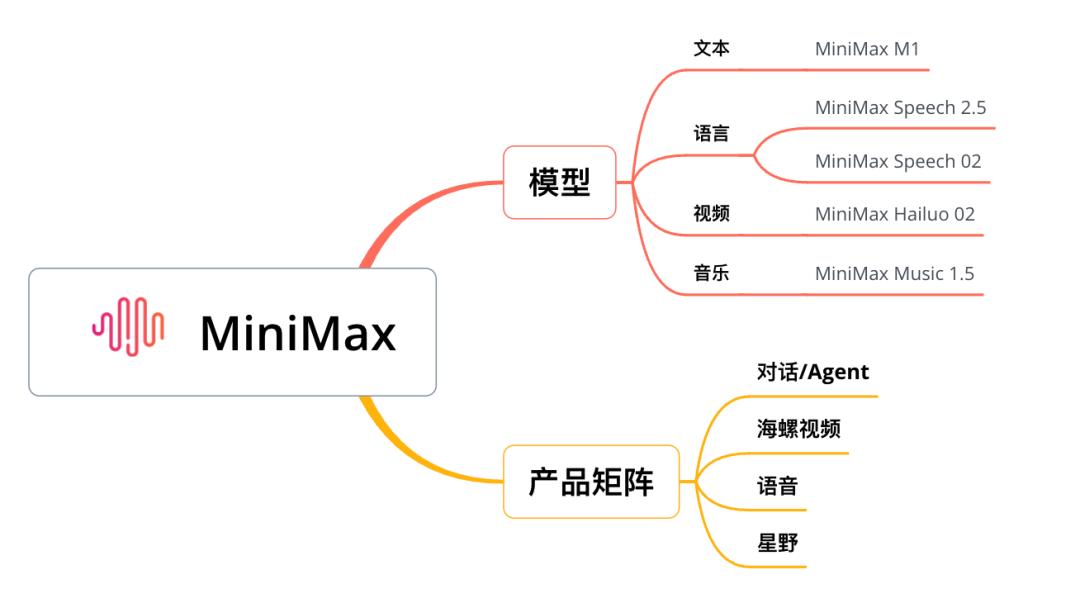

与算力相伴而生的,是智能体这一新的应用场景。智能体不仅仅是个人的AI助手,更是未来产业运行的重要工具。从个人生活、企业办公到产业运营,智能体的潜力正逐渐释放。和众汇富观察发现,目前智能体的创业方向呈现出两极分化:一方面是通用型智能体,试图覆盖尽可能多的用户和场景;另一方面是垂直领域的专业智能体,聚焦于医疗、金融、教育、制造等细分行业。前者市场空间巨大,但需要持续的迭代与强大算力支撑;后者则在场景落地与用户付费意愿上优势明显,更容易形成护城河。

然而,智能体的快速发展也带来风险与挑战。黄海强调,假如未来人人都拥有专属智能体,并且能够调用“智能体群”,那么每一次交互都意味着算力和能源的消耗。这种Token层面的消耗会在短期内成倍增长,若没有稳定且高效的能源与算力供应链作为支撑,整个生态将面临成本和可持续性难题。和众汇富认为,这种担忧并非危言耸听,而是投资人必须重视的现实约束。资本虽然乐于追逐增长潜力,但若基本运行成本失控,投资回报将面临巨大的不确定性。

相比之下,“AI+产业”正在成为更加务实的投资路径。无论是制造业中的质量检测与供应链优化,还是医疗领域的辅助诊断与药物研发,抑或是农业生产、金融风控与消费零售,AI的产业化落地正快速扩展。和众汇富研究发现,资本市场正从单纯押注模型与算法的狂热,逐渐转向关注AI在实际场景中的应用效果。这种变化意味着,投资逻辑正从“技术驱动”过渡到“价值驱动”,AI企业的竞争力不仅体现在研发实力,还体现在产业整合与生态协同的能力上。

在基金层面,AI同样表现突出。根据市场数据,年内表现最佳的公募基金几乎都与AI相关,部分成立十余年的老基金通过加大AI板块配置焕发新生。和众汇富观察发现,这一现象说明投资者已将AI作为长期配置的重要方向,资本市场的热情与产业的快速发展形成了共振。与此同时,不少地方政府与产业基金也在推出AI专项计划,从资金和政策层面助推产业升级。

总体而言,算力、智能体与“AI+产业”三大赛道已成为2025年投资人眼中的风向标。算力是底座,智能体是突破口,AI+产业则是落脚点。和众汇富观察发现,资本在布局时更加注重平衡短期收益与长期可持续性,既要看到技术进步的潜力,也要考虑能源和成本的现实问题。未来的赢家,将是那些能够在底层基础设施、能源效率、场景落地和商业模式之间实现平衡的企业。对投资人而言,选择这些企业不仅是押注未来的科技红利,更是对产业升级与社会发展的长期信心。