【导读】当GPT-5第一次被写进数学论文,舆论瞬间炸开。有人惊呼「AI 数学家诞生」,有人却冷静提醒:它只是把熟悉的工具快速拼接。于是,一个新的问题被摆到台前:这究竟是科研的加速器,还是博士培养的绊脚石?

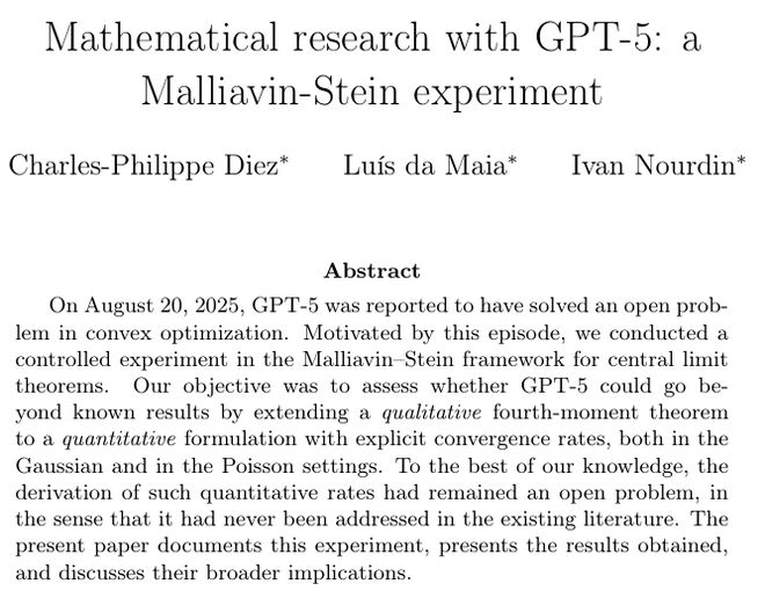

9月初,一篇挂在arXiv的论文在学界扔下一颗炸弹——GPT-5被写进了数学研究成果里。

研究者在文中公开写道:GPT-5在他们的实验中完成了一项此前从未解决的数学工作,并将结果直接纳入正式稿件。

这是大型语言模型首次以「定理贡献者」的身份出现在数学研究论文中。

论文所涉及的,正是Malliavin–Stein框架下的一个核心难题。

GPT-5第一次写进数学论文

在数学研究里,「第四矩定理」是一块基础又棘手的拼图。

它最初由Nualart和Peccati提出,用来判断某类随机变量是否收敛到正态分布。

但这个定理长期存在一个「缺口」:

它只能告诉你「会不会收敛」,却没法量化「收敛有多快」。

研究团队选择把这个缺口抛给GPT-5。

他们的问题很直接:在Malliavin–Stein框架下,能否把第四矩定理的「定性收敛」升级成「定量收敛」,给出明确的速度界限?

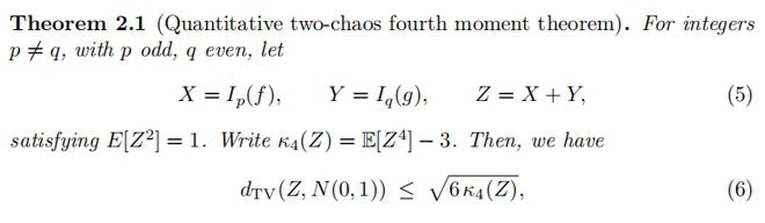

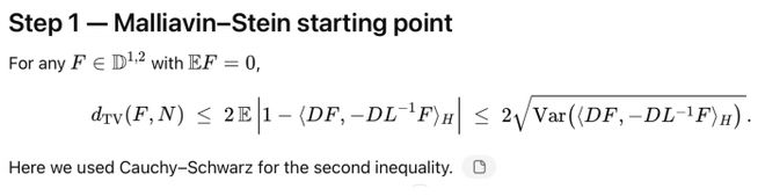

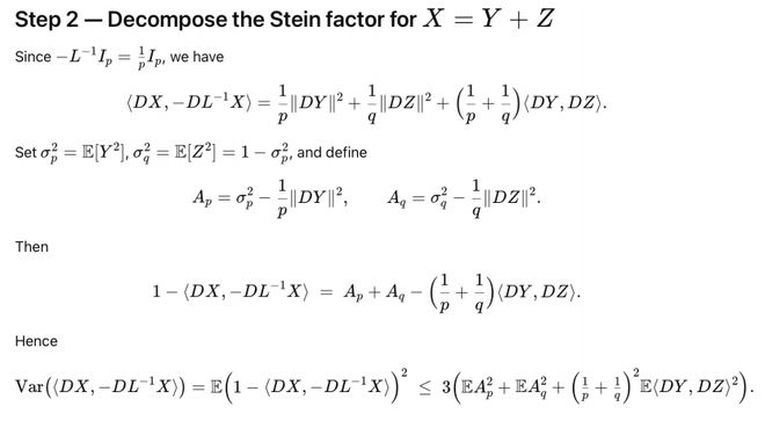

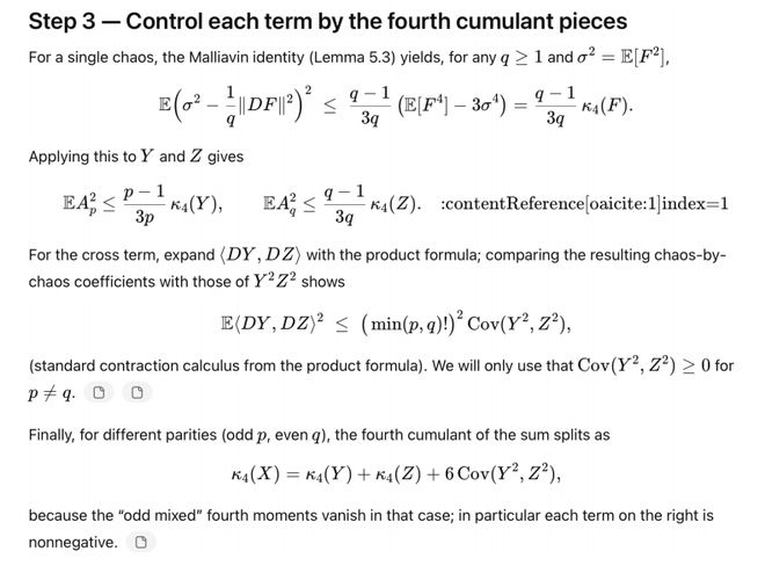

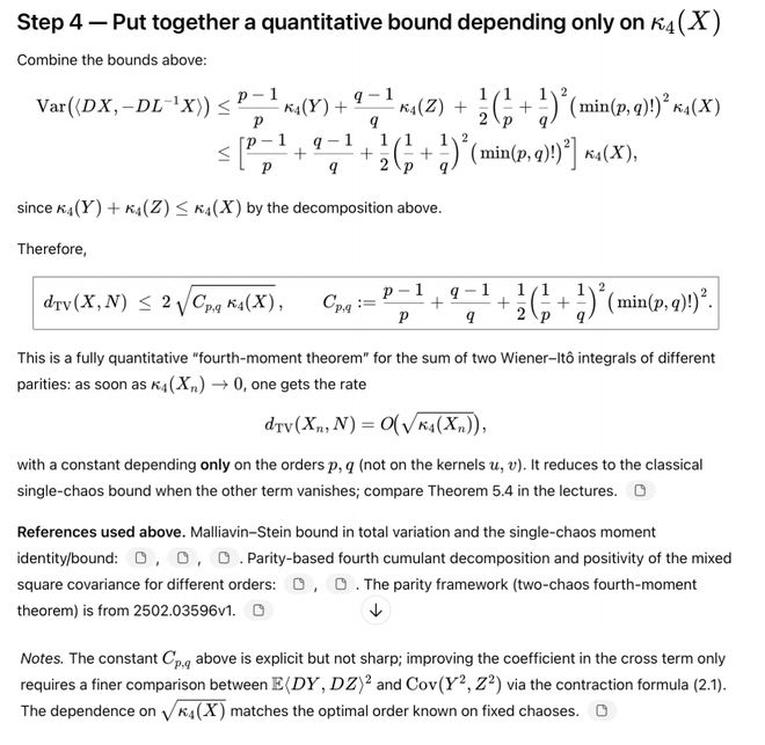

GPT-5 给出的答案令人意外。它推导出一个全新的收敛速度结论:

GPT-5推导出的新定理:第四矩定理首次有了明确的收敛速度,被原封不动收进论文

换句话说,它证明了:如果第四矩逐渐逼近高斯分布的数值,那么收敛的速度也能被清晰刻画。

这一结果的意义不只在于解决了一个空白点。

对数学研究者而言,收敛速度往往决定了定理能否真正应用到复杂模型里,比如高维随机场、金融数据的极值分析、甚至物理中的随机过程模拟。

此前只能笼统地说「会收敛」,现在有了定量边界,很多应用才有了可操作性。

更重要的是,这个过程不是研究团队「替GPT-5美化」,而是直接把它的推导纳入正式成果。

这是大型语言模型第一次以「定理贡献者」的身份,进入数学研究论文的正文部分。

不是单挑

而是「教授+AI」的组合拳

外界看到GPT-5被写进论文,很容易联想到「AI能独立解决数学难题」。

但真相远远没有那么简单。

GPT-5 一上来就写出了定理陈述,看似逻辑完整,但在关键环节 Cov(Y², Z²) 的推导上用了错误公式。

如果不被及时发现,这个错误会直接毁掉整个证明。

研究者追问:

Can you check your formula for Cov(Y², Z²) and provide me with the details?

GPT-5乖乖给出细节解释,但仍然错了。

研究者干脆直接指出:

I think you are mistaken in claiming that (p+q)!‖u⊗̃v‖² = p!q!‖u‖²‖v‖².

GPT-5这才承认之前的推理是假的,并调整思路。

在研究者的引导下,它终于写出正确的推导,接着还按照要求把结果整理成完整的论文。

这种反复纠错的过程,让论文作者感叹:与GPT-5合作,就像带一个聪明但毛躁的实习生。

它能快速提出方向、生成证明,但总需要有人类导师盯着,指出错误并让它修正。

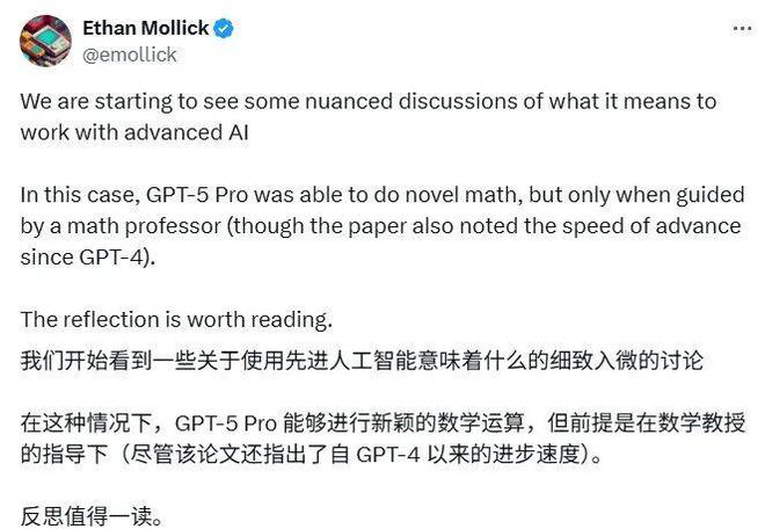

Mollick:GPT-5 Pro能做新数学,但必须在教授引导下

这不是AI单挑,而是教授+AI的组合拳。

外界惊呼,内行冷静

当GPT-5被写进论文的消息传开,许多圈外人第一反应是「历史性时刻」。

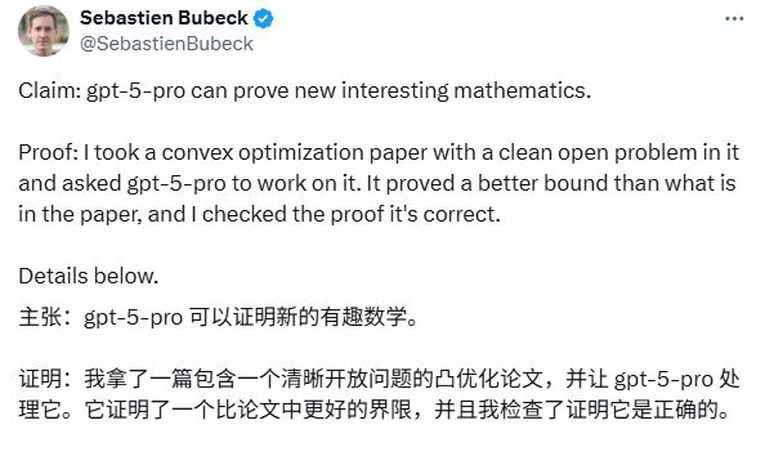

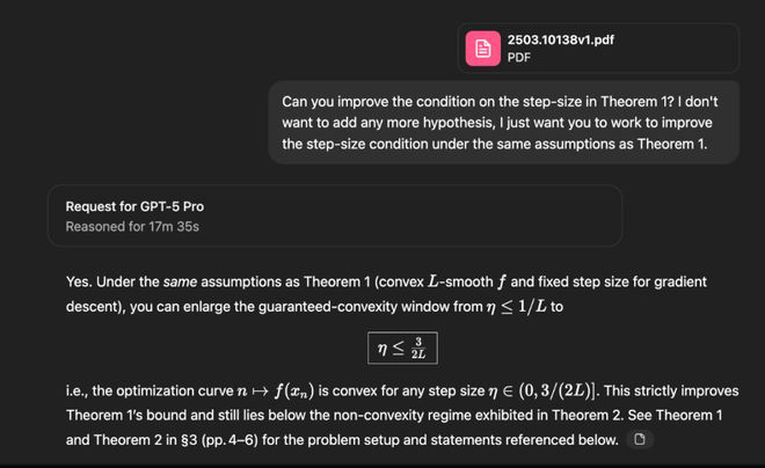

8月20日,微软研究员Sébastien Bubeck在X上发了一条贴子:

他 GPT-5 Pro去解一个凸优化领域的公开问题。

几分钟内,GPT-5把一个经典界限从1/L1/L1/L提升到了1.5/L1.5/L1.5/L。

听上去像是枯燥的数学符号,为什么会引起如此轰动?

在凸优化里,1/L代表算法能达到的一个收敛速度上限,这个上限直接决定了算法跑得有多快。

研究者们早已习惯把它当作定律,但GPT-5在几分钟内就给出了更紧的界限:1.5/L。

这意味着,如果正确,它等于在数学上「加速」了整个领域里一大类算法。

这条帖子迅速引爆社交媒体,被很多人视为AI数学家时代的开幕时刻。

然而,数学界内部的解读则冷静得多。

优化专家Ernest Ryu的评论道:

GPT-5给出的这个展示主要依赖于一个早已为专家熟知的工具——Nesterov定理……一位有经验的研究人员也能在几个小时内得到等价的结果。

也就是说,在外界看来是「几分钟完成的突破」,在内行眼中其实是「熟悉工具的快速复用」。

是科研加速器,还是博士的绊脚石?

GPT-5被写进论文,看上去像是一台科研加速器,但作者在结尾却写下了不小的担忧。

研究人员发现,GPT-5最擅长的,其实是把已有的工具快速拼接成结果。

技术上没错,可缺少真正的原创性。

如果未来越来越多这样的「拼图式研究」涌入学界,文献可能会被海量的「正确但平庸」的成果淹没,真正有突破性的工作更难脱颖而出。

更需要让人警惕的,是博士生的成长路径。

按照传统节奏,他们要靠反复阅读、尝试、犯错,慢慢培养研究直觉。

但如果AI可以随时生成技术正确的推导,这些至关重要的试错环节就会被跳过。论文里写得很直白:

如果学生过度依赖人工智能……他们可能会失去发展这些基本技能的必要机会。

这种担忧并非杞人忧天。

OpenAI研究员Noam Brown也在公开场合提醒:

换句话说,GPT-5已经能产出新定理,但它会把科研变成「快餐流水线」,还是推动人类进入新一轮知识爆炸?答案没有人敢保证。

从Bubeck的凸优化案例,到Malliavin–Stein定理的定量化突破,GPT-5已经不再是实验室里的玩具,而是真正出现在学术论文的正文里。

它能生成定理,推导证明,甚至在教授引导下完成整套研究流程。

但问题也随之而来:当「正确但平庸」的结果可以大规模复制,原创突破会不会被淹没?

当博士生最重要的试错与摸索环节被 AI跳过,学术训练会不会失去根基?

未来几年,AI 在科研中扮演的角色,也许会比任何人想象得更快、更激烈地发生变化。

所以真正的问题是:当AI已经能写进论文,人类研究者还要写什么?

参考资料:

https://x.com/polynoamial/status/1964464373516427491

https://x.com/emollick/status/1964447221853966775

https://x.com/ns123abc/status/1964724813940842934

https://x.com/SebastienBubeck/status/1958198661139009862

https://arxiv.org/abs/2509.03065